![]()

![]()

![]()

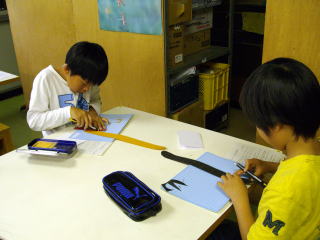

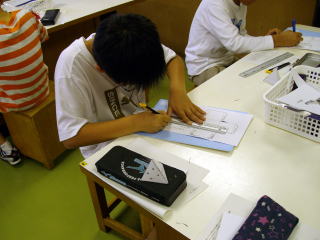

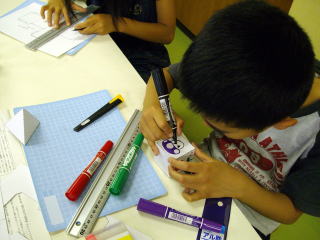

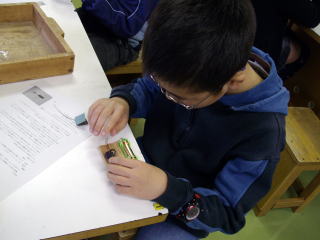

カッターを使って多面体を作りました。カッターの使い方から学習し、ウォームアップとして、ヘビのカードを作りました。

どれだけカッターが使えるのかが分かりませんでしたが、思ったより上手につかっていまいした。

定規の当て方についても学習し、上手に六面体を作っています。 できあがった多面体は名前を書いて持ってかえります。

カッターを使うことが少なくなったので5・6年生の教室でけがをする子が出てしまうのでは?と心配していましが、けが人も出なかったので安心しました。

ていねいに上手に正六面体や正四面体を作りました。

![]()

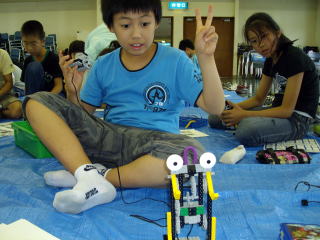

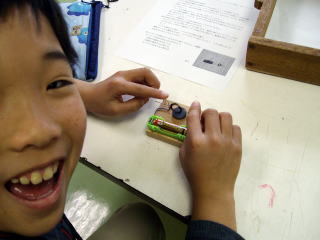

「レゴロボット」

二足歩行のロボットをレゴブロックで作りました。二人ペアで協力して作りましたが、説明書を見てすぐ作れる人と悩んでしまう人がいました。

特に左右の足がスムーズに動くためには、先生に言われたとおりに作らなければできなかったので、難しいと感じた人もいたと思います。

二人で分担してロボットとコントローラーを作りました。 女の子二人、協力しながらなんとか完成させました。

完成したらウレシイ!嬉しさが表情に出ています。 土俵の上でバトルです。強いのはどっち???

片足が高く上がるときに反対の足はしっかりバランスをを取りながら支えていない転倒してしまいます。

歩くためにはギアをどのように足の部分に取り付けるかを考えて付けるとスムーズに動くのですが、

倒れたり、足がひっかかったり歩くことが難しかったようです。

時間内にみんな完成させることができました。が満足できるほど遊べなかったことが、残念でした。

![]()

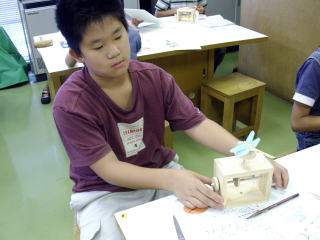

「からくりトンボ」

簡単な仕組みでおもしろい動きをするおもちゃです。横のハンドルを回すと上にある台が回転しながら上下するようになります。

横のハンドルをつけているところです。 本体を接着しています。

台に乗せるトンボを作っています。 完成です!ハンドルを回すとトンボはどんな動きをするのかな?

この仕組みは自動車のエンジンにも使われています。運動を伝えるためには歯車やベルトが浮かびますが複雑な動きを伝えることができるのがカムです。

カムを中心をはずして軸に通すことで上下運動と回転運動の両方に伝わるようにし、おもしろい動きになるようにしました。

![]()

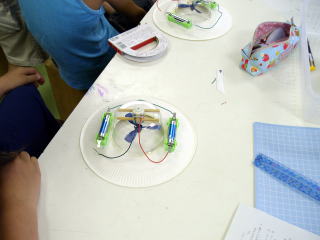

「ホバークラフト」

発泡スチロールの容器を使って、プロペラを動かして空気を下に送り浮くようにしてホバークラフトを作りました。

プロペラが一つでもうまく工夫をして前に進むコツを見つけ完成させました。

ホバークラフトの本体が完成。次は電池とモーターを付けます。 支えの棒にモーターを接着しています。

さすが、5・6年生。先生の話も集中して聞いています。 完成したホバークラフトです。左右の重さの調整をします。

空気の力を利用した工作です。1つのプロペラでも重心の位置や空気の噴出す方向以外で工夫次第で前に進んだり方向転換もできます。

どんな方法が他にあるか調べたり、実験するとさらにおもしろいでしょう。

![]()

「塩の科学」

塩について学習し、氷と塩とを水に入れてよくかき混ぜると温度が−20℃まで下がります。

このことを利用してアイスクリームやシャーベットを作りました。

氷水に塩を加えて温度の変化するのか調べました。 温度を調べた後に試験管にジュースを入れて凍るか実験です。

密閉容器の中に密閉容器に入れたアイスクリームの材料をいれ、 出来上がりは最高!うれしそうな顔を見てください。

タオルで巻いて二人で振り回すと、アイスができるそうですが・・・・

私達生き物にとって必要不可欠な塩。食べるだけでなくさまざまな生活の場面で使われています。

お清めから食器の茶渋取りまでオールラウンドの活躍です。

また実験や自由研究のテーマとしても何種類もの研究ができます。これを機会に塩のことを調べてみませんか?

![]()

「植物調べ」

植物の花のつくりや茎や葉のようすをルーペや顕微鏡を使って観察しました。

顕微鏡の使い方やプレパラートの作り方も上手にでき、よく観察していました。

花をピンセットでばらばらにしてルーペを使って観察しました。 花びらをプレパラートの上に置いて観察しました。

葉の表皮をピンセットで取っています。 茎のうすい切片を作っています。

顕微鏡を2人で1台使って学習しました。主に顕微鏡の使い方とプレパラート作り、花のつくりを観察する内容です。

手順の通りに顕微鏡を調整していけば観察できますが、プレパラートの作り方など難しいポイントがいくつかありましたが、

なんとかクリアして、それぞれの班で観察ができました。他には、カイワレダイコンの根毛も観察しました。

![]()

「地震の科学」

昨年までは、11月は子ども科学教室をお休みしていましたが、今年は高知高専の岡林宏二郎先生を講師に迎えて地震について

3教室いっしょに開催しました。地震についての話を聞き、、液状化現象が簡単にわかるような「エッキー」を作りました。

先生が東日本大震災の現地に行った時の話を聞きました。 ペットボトルにまず砂を入れます。

次に水を入れます。 液状化現象について分かりやすく解説してくれました。

南海大地震に備えて私達もどんな備えが必要か、どんな風に津波から逃げるかを考える時に、

地震のことや津波について知ることから始まります。

簡単なことからはじめて命を守るためにいろいろ学習してみましょう。

![]()

「レゴとからくり人形」

レゴで作ったおもしろいものとからくり人形とその仕組みについて話を聞いたり、レゴで作ったUFOキャッチャーで遊びました。

虫型ロボットの相撲です。はっけよーい、のこった。 パソコンで何を動かしている?

動かしているのは、小型カメラ搭載のレゴの車です。 レゴでUFOキャッチャーまで作れます。

レゴブロックで動かせるものを何種類か指導員が作り、作ったものを動かしました。一番人気はUFOキャッチャー。

ペットボトルの中におもちゃを入れて、もち手をつけたものをレゴのUFOキャッチャーでつかみます。

![]()

ロウソクの科学

ロウソクの中でも透明でまるでゼリーのようなおいしそうなジェルキャンドルを作りました。

ロウが固まるまでの間、ろうそくの炎について学習をしました。

炎について学習をしました。 ろうそくの炎の温度の違いなど説明を聞いています。

実験中です。 そろそろジェルキャンドルができたかな?

ロウソクの炎の温度や色から分かったこと、や割り箸などを炎に入れて炎について調べました。

![]()

「

スチロールカッター」

電熱線を使って、スチロールを切ることができるスチロールカッターを作りました。

このカッターのすごいところは電熱線の長きで、発熱量が変わるところです。

電熱線をぴんと張るところがコツです。 割りピンを持ち手となるプラバンに開けた穴に通します。

発泡トレーをカッターを使って切りました。 こんな感じで切れます。

電熱線が熱くなるのではじめに真っ赤に焼けた電気コンロを見せて同じ線でできていることを話すと

誰も電熱線にはさわらず、やけどをした人はいませんでした。

作品を作るところまでの時間がなくていくつか小さいものを切り出して終わりましたが、

上手に作っている人がたくさんいました。

![]()

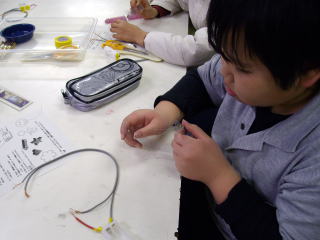

「磁石とコイル」

磁石とコイルを使ってよく回るモーターを作りました。

コイルを黒板の絵のように巻いたものを作ります。 単3の電池にコイルを巻きつけて作ります。

上手に回ったのでこの笑顔です。 うまく回るかな?

上手に回るかどうかは被膜のはがし方やコイルを上手にくねくねさせずに巻けるかどうかにかかっているように感じました。

最後にはみんなちゃんと回りました。

今年度初めて5・6年生の教室で3月まで科学教室を開催しました。

インフルエンザや寒さのためか決して多い参加者ではなかったですが24年度も3月まで開催予定です。

トップへ 教室のお知らせへ 教室のようすトップへ