![]()

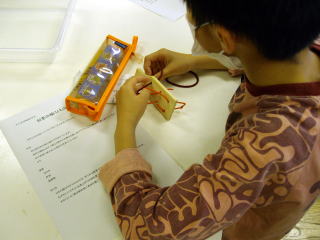

「ちえのわ」

4年生はひもの結び方を3種類、工作にも応用できるように学習しました。

木とひもでちえのわを作るのは簡単でも作った問題を解くのがむずかしかったようです。

ひもの結び方の説明をしています。 はごいたのちえのわをひもを通し3種類の結び方で作りました。

赤いひもに取り外せる青のひもを通しています。 完成しました!

ひもを結ぶことや輪ゴムをつなげるなど昔では当たり前だったことが子ども達の生活の中からなくなってきています。何度も繰り返し

やっていると自然と身につくので、ひもぐつや輪ゴムをつなげる遊びや工作にチャレンジしてみませんか?

![]()

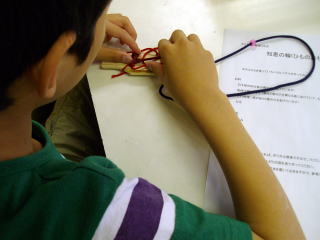

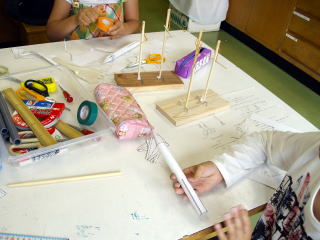

「ロケット発射」

立派な発射台とロケットをつくりました。1台は細長い形。もう1台は乳酸飲料の空き容器を利用した2台のロケットを作りました。

動力は輪ゴムです。 細長いロケットは塩ビ管に巻きつけて胴体を作りました。

2台目のロケットはオリジナルのデザインで楽しいロケットがあちこちにできました。 一斉に飛ばしました。よく飛んだのは誰かな?

細長いロケットは厚紙を巻き、ロケットの先端部分を取り付けます。ここが一番むずかしいところです。ロケットの飾りは個性が現れていました。

いっせいに飛ばす時はみんな必死でとても楽しそうでした。よく飛んで人気の工作です。

![]()

「低温の科学」

ー200度の低温の世界を液体窒素を使って実験をして見せてくれました。いろいろなものを―200でに凍らせるとどうなるかも調べました。

いろんなものを凍らせて実験をしました。 低温で超伝導現象が起こり磁石が空中に浮かびました。

内容としてはかなりむずかしい内容となりますが、子ども向けに簡単に説明をしました。

理解はむずかしいとは思いますが、そういえば磁石が空中に浮かんだのを見たことがあったと思い出してもらえればと思います。

![]()

「水中エレベーター」

1Lの炭酸用ペットボトルを使って、ふしぎで楽しい浮沈し(水中エレベーター)を作りました。ぷちぷちをつかったものやビーズで作った宝を浮沈しでつり上げることができるものと2種類作りました。

底に沈んでいるビーズのお宝を魚の形のしょうゆ入れでつります。 プチプチを使って作る人形です。ちゃんとしずむかなー??

ちょうど沈んでいる瞬間なのですが・・・ こんな顔をしてくれると教えるほうにも力が入ります。

3年生のときには分からなかった浮いたり沈んだりする理論も4年生にもなると理解してくれたように思います。

圧力によって浮沈しの「体積」や「重さ」が変化します。

![]()

「レゴロボット」

いつもより15分早く始まったレゴのリモコンスピードカー。二人組みになってレゴを先生の指示通りに作りました。二人で上手に

力を合わせて作る組があったり、遠慮がちの組やお互いの主張がぶつかる組もありましたが、みんな時間内に完成させることができました。

レゴの部品についての説明を聞いています。 二人組になって説明書を見ながら作ります。

仲良くつくってるかな? さあ、競走です!

普段からレゴで遊んでいる子と経験が少ない子とでは作品を作るのに差がありましたが、遊んでいない子

も喜んでくれました完成させ動かすことができたときは大喜びでした。

いつもは大変な片付けもがんばってやてくれて、こちらもずいぶん助かりました。

![]()

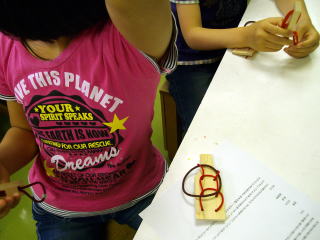

ひものぼり

1本のひもを人形(コマ)が引っ張るたびに登っていくふしぎなおもちゃです。人形にひもを通す通し方さえ間違わなければ

人形はすいすい登ります。さて、みんな上手に通せたかな?

コマをヨウジを使って接着します。 その他ボンドで止める所を大きなクリップでとめます。

問題のひも通しです。うまくできた人もいました。 動画でないため動きませんが、コマが上手にひもを登りました。

昔からあるおもちゃですが、どうしてそのように動くのかと聞かれると答えに困ってしまいます。要は摩擦力の差で登っていくのです。

説明はさておき上手に作れたらとてもおもしろかったようです。

何度も何度もひもを引っ張っている子ども達の姿が教室のあちこちで見られました。

![]()

「地震の科学」

昨年までは、11月は子ども科学教室をお休みしていましたが、今年は高知高専の岡林宏二郎先生を講師に迎えて地震について

3教室いっしょに開催しました。地震についての話を聞き、、液状化現象が簡単にわかるような「エッキー」を作りました。

先生が東日本大震災の現地に行った時の話を聞きました。 ペットボトルにまず砂を入れます。

次に水を入れます。 液状化現象について分かりやすく解説してくれました。

南海大地震に備えて私達もどんな備えが必要か、どんな風に津波から逃げるかを考える時に、

地震のことや津波について知ることから始まります。

簡単なことからはじめて命を守るためにいろいろな学習してみましょう。

![]()

「おもしろ科学実験」

みじかにあるものを使った楽しい実験をいくつかしました。ドキドキする実験をたいへん喜んでいました。

紙テープをちょうちょのような形にし、高い所から離すと 新聞紙を棒を使って持ち上げる実験をしました。

くるくるまわりながら落ちていきます。

空気砲をオニのまとめがけて発射!

他にもコップと紙の手品の実験をみてもらいました。また何人かのひとに空き缶つぶし実験もしてもらいました。

みじかにあるものでもいろいろな実験ができます。空気や水、紙や棒も組み合わせるといろいろな実験ができます。

![]()

がんばれ!きょうりゅう君

簡単な仕組みで動く紙コップで作るきょうりゅうです。とはいっても作るときにはちょっとしたコツがあります。

動力はゴムの力です。コップの中の小さなフックに輪ゴムをかけます。 外から見るとこんな感じになります。

ちゃんと動くかどうか試してみました。 動くことが分かるときょうりゅうの顔や体をくっつけます。

昨年まではペンギンにしていましたが、今年はちょっと見た目を変更し子ども達に自由にきょうりゅうの絵をかいてもらうようにしました。

かわいいきょうりゅうたちにずいぶんいやされました。

![]()

果物電池

果物が電池になるって知っていましたか?電気を通すのではなく電池になるのです。電気の力が弱いので何個かつないで実験をしました。

果物(ミカン)が電池になってつないだ電子メロディが鳴りました。 次に4人分の導線をつないでみました。

リンゴでも実験をしました。ちゃんと電池になりました。 最後にジュースでも実験をしてみました。電気が一番お起きました。

なぜ果物が電池になるかという話はまだ難しいです。しかしその事実はちゃんと理解していたように思います

![]()

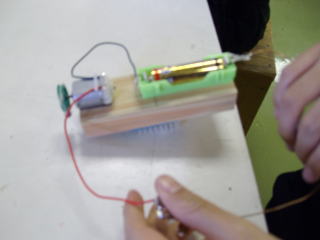

ぶるぶるチュウ

今年度最後の教室でした。館内に展示しているかわいいぶるぶるチュウを作るということで、楽しみにして来た人が多かったです。

展示品に負けないぶるぶるチュウが、たくさんできました。動き方がとてもかわいいです。

最後に、終了証を授与して、一年間の3年生の科学教室を終了しました。

トップへ 「教室のお知らせへ」 「教室のようす」