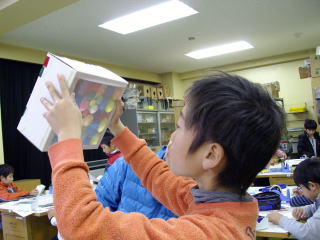

「ふしぎなコマ」

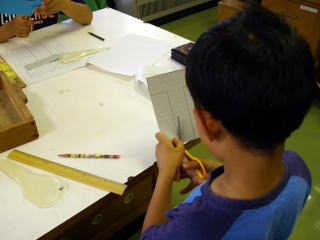

今年は、道具の使い方ではさみの使い方を最初に学習しました。人に渡すときにどうするかや

片付け方や上手なはさみの使いかたなどを学習しました。

![]()

![]()

「ふしぎなコマ」

今年は、道具の使い方ではさみの使い方を最初に学習しました。人に渡すときにどうするかや

片付け方や上手なはさみの使いかたなどを学習しました。

今年度最初の教室です。迎えるほうもドキドキしながら教室が始まりました。緊張した顔つきの子ども達でしたが、コマが回りだすと笑顔が見られました。

まず紙を上手に切る練習をしました。切る練習にコマの紙も使い、はさみの使い方の学習をしました。

その後にコマを2種類作りました。子ども達の楽しいコマの作品をごらんください。

![]()

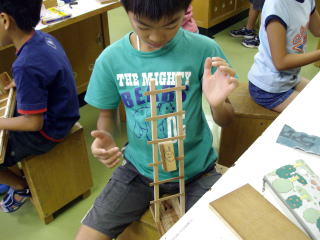

「T字パズル」

4つのピースで何通りもの形ができ、ずっと楽しめるパズルです。今月は工作用紙を切ることを重視しています。ハサミの刃先できるのではなく、

大きく刃を広げて奥のほうで切ると切りやすいのですが、ちゃんと切れたでしょうか?

工作用紙のマス目があるので切りやすいようです。 みんな集中しています。

机の上の紙に書いてある図形の形ができますが、難問もあります! 出来た形を前に出て発表しました。

![]()

「シャボン玉」

シャボン玉のことを学習して、いろんなシャボン玉を作って遊びました。大きなシャボン玉をつくる時のシャボン玉液のことや

」

」

プラスチックの板の上で二重のシャボン玉を作りました。 シャボン玉の綱渡り!

針金にモールを巻きつけた道具で作りました。 先生が大きなシャボン玉を作って見せてくれました。

シャボン玉をさまざまな道具を使って作っりました。また大きなシャボン玉を作る道具を使って大きなシャボン玉作りにも挑戦しました。

暑い頃でしたので、熱中症も気になるし、お天気も気になるし、心配していましたが、

カンカン照りでもない曇の天気で屋上でもシャボン玉遊びができました。

大きなシャボン玉を先生が作って見せてくれて楽しくて時間があっという間に過ぎました。

![]()

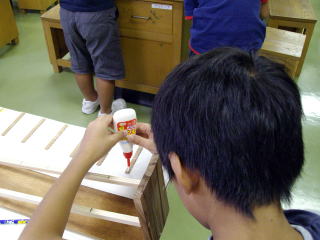

「はしごくだり」

木製のはしごをコマがくるくる回りながら落ちていくちょっと見とれてしまうおもちゃです。

はしごの段を間隔を合わせてボンドでくっつけます。 コマをやすりで削り、スムーズに動くかどうか試します。

途中でひっかかるともう少し削ります。 やっと調整ができました。

![]()

「スライム」

見た目はドロッとしていて気持ち悪るそうですが、さわった感触がおもしろく、ずっとさわっていたくなります。

そんなふしぎな魅力のあるスライムを2種類作ってみました。

計量スプーンでホウシャを水に溶かしたホウシャ溶液を量ります。 材料をすべて入れたらよく混ぜます。

次はスーパーボールのようによくはねるスライム作りです。 小さいけれどとってもよくはずみました。

ホウシャの量でスライムの硬さが変わってきます。たくさん入れるとスーパーボールのようになります。

![]() レゴロボット

レゴロボット

今年はすべての学年ででレゴブロックを使った教室を開催しました。

3年生には難しい部分もあったかもしれませんが、全員完成させることができました。

ガイド本を見ながら二人一組でペアを組んで作りました

小さい部品が多いのでどこにあるか説明を聞いています。 二人なかよく夢中で作っています。

女子は初めてレゴで遊ぶ子もいました。 ギアとハンドルでこんな物だって作れます。

機械の動く仕組みをかんたんに組み立てのできるレゴで作りました。どうやればもっと速く動くか?

など考えながら改造してみるのもおもしろいと思います。

![]()

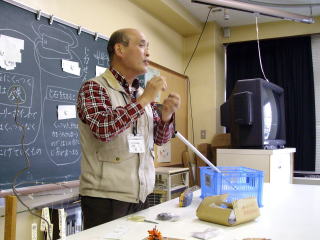

「地震の科学」

昨年までは、11月は子ども科学教室をお休みしていましたが、今年は高知高専の岡林宏二郎先生を講師に迎えて地震について

3教室いっしょに開催しました。地震についての話を聞き、液状化現象が簡単にわかるような「エッキー」を作りました。

先生が東日本大震災の現地に行った時の話を聞きました。 「エッキー」を作ります。ペットボトルにまず砂を入れます。

次に水を入れます。 液状化現象について分かりやすく解説してくれました。

南海大地震に備えて私達もどんな備えが必要か、どんな風に津波から逃げるかを考える時に、

地震のことや津波について知ることから始まります。

簡単なことからはじめて命を守るためにいろいろ学習してみましょう。

![]()

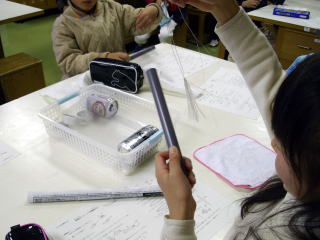

「テスターを作って調べよう」

ピカチュウの電気テスターを作りました。作ったテスターで電気を通すもの、通さないものを調べました。

豆電球がつくように乾電池から導線をつなげます。 つないだ導線を紙コップに通してピカチュウの胸が光るようにします。

導線をくぎにつなげます。 完成。使わないときはぎが触れると電気が流れるので頭にさします。

コップの中から外へ導線を出してつないだり、めうちで穴を開けたり、少し難しかったところがありましたが、全員完成させました。

かわいいピカチュウといっしょに電気を通すか通さないかいろいろな物を調べてください。

![]()

「静電気のふしぎと紙切り」

空気が乾燥しているこの頃は、静電気で怖い思いをすると思います。その静電気で実験をしてみました。

荷造りひものクラゲの空中遊泳です。 塩ビ管をこすって、静電気を起こしています。

似たような紙が思いもよらない形に変身します 上手に切れたかな?

静電気の実験を大変喜んでいました。

どうして静電気がおきるのかは難しい話になりますがふしぎなおもしろさは伝わったと思います。

ふしぎさでは静電気に負けないくらい、紙切りもふしぎです。

![]()

「光のはこ」

鏡の性質を利用して「光のはこ」を作りました。簡単な仕組みですが、幻想的な作品ができます。

箱を組み立てたら、トレーシングペーパーを ミラーフィルムを涙の形になるように貼り

枠に合わせて貼ります。 合わせ、箱につめていきます。

4色のカラーセロファンを箱の裏に貼ります。 光にかざして表のほうから見ると、それはもう・・・・・

鏡にものが映って見えるわけや、2枚の鏡、4枚の鏡にものがどのように映るか学びました。

そして、ミラーフィルムを使うと筒状の中では、光が反射し、光の弱まる程度が小さくなるので

後ろから見たときの明るさが増し、ミラーフィルムのおかげですてきな「光のはこ」ができます。

![]()

「磁石で遊ぼう」

磁石について3年生で習ったことを覚えているか確認しました。 金属の中で磁石にくっつくものと句ttかないものを調べてみました

モールの中にある針金と磁石をくっつけてこんなの作りました。 先生がおもしろい実験をして見せてくれました。

トップへ 教室の予定へ 教室のようすへ